|

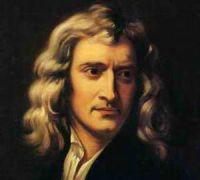

谦逊、勤奋与理性

----最伟大的天才科学家---牛顿

牛顿是有史以来最伟大的天才科学家,他在数学方面,发明了微积分;在天文学方面,发现了万有引力定律,开辟了天文学的新纪元;在力学方面,系统总结了三大运动定律,创造了牛顿力学体系;在光学方面,发现了太阳光的光谱,发明了反射式望远镜。这其中任何一项成就,都足以使人名垂千古,而牛顿却是一个人就作出了这所有的工作。让我们值得思考和学习的是,如此伟大的科学家却是一个谦逊勤奋和理性的人。

一、主动让步,避免争执

1669年,牛顿的数学老师巴罗辞职,举荐牛顿接替,年仅27岁的牛顿当上了剑桥大学的卢卡斯数学教授。他在后来光学实验中,发现了太阳光并非单色,而是多种光的合成。光谱的发现使牛顿想到,折射式望远镜的透镜周围也必定会出现杂乱的光轮,以致产生色差。这一点,促使牛顶开始研制反射式望远镜,以成功地消除天文望远镜的色差。1671年,牛顿向皇家学会提交了他的反射式望远镜,并向学会报告了他在光学方面的发现,因为牛顿的突出的科学贡献,他被选为皇家学会会员。

胡克,也是当时的一位颇负盛名的物理科学家,是皇家学会的会员并兼任实验总监。胡克本人有很高的实验天分,他聪明好学,领悟力很强,心灵手巧,他曾经就制造过复式的显微镜,出版了《显微图》著作,并发现了弹性定律。但他因为从小并未受过系统的科学教育,理论素养相对差些,对问题虽然有预见,但都未能系统地钻研下去,又是一个喜好争论的人,尤其喜欢同别人争优先权,当牛顿的光学论文《论光与颜色》送到他的手上时,就遭到胡克的批评。

后来,牛顿又连续发表了两篇光学论文,这终于引起与胡克的争论,牛顿发现自己被卷入了一场不必要的是非之争,性格内向的他就不再发表文章,与世隔绝,转而思考天文学问题。直到1679年,胡克主动与牛顿通信讨论引力问题,牛顿才开始重新研究光学的这一课题。

1684年1月,胡克向皇家学会声称自己已经发现了天体在与距离平方反比的力的作用下的轨道运行规律,但他给不出数学证明。皇家学会决定悬赏征解。当时的天文学家哈雷8月份专程去剑桥请教牛顿,他问牛顿,在与距离平方反比的力的作用下行星会做什么样的运动?牛顿十分肯定地回答说,运动的轨道是椭圆,并说他几年前就作过计算,但一时找不到,答应三个月后将计算重新写出来。11月,牛顿写出《论运动》,就行星运动轨道与按距离平方反比的作用力的关系作了透彻的数学证明。

尽管这一列的研究都是牛顿自己完成的,可是他在后来写成的科学巨著《自然哲学的数学原理》书中,为了避免与胡克之间发生优先发现权的不必要的争执,牛顿在书中特意插入了一个声明,说明胡克也是平方反比定律的独立发现者和研究的发起者。

二、勤奋谨慎,不辍思考

因为一个苹果的落地而发现万有引力定律的故事可能已经家喻户晓,但是人们却常常只是想到牛顿的天才而忽略了他的勤奋与审慎而不辍的思考。

那是1665年初,牛顿刚刚大学毕业,获得了文学学士学位。当时伦敦正闹瘟疫,学校为了避免文艺传播,不得不停课放假。牛顿也只好回到故乡伍尔普索母亲的农场里度过了两年的时光。虽然在农场中没有大学里面的实验研究条件,但是,不辍思考的牛顿却从来没有停止过学习和研究,这两年,这也是牛顿创造发明最旺盛的时期。万有引力定律据说就是在这时发现的。

为什么行星总是围绕着太阳作封闭曲线运动,而不是做直线运动离开太阳呢?伽利略虽然已经认识到力是改变运动的原因,而不是保持运动的原因,但他只是把这一性质限制在地面;开普勒继而打破了天体的正圆运动观念,但仍然不能解决“是什么力支配着天体运动”的问题。

牛顿首先意识到,要找到支配着天体运动的力,就必须证明支配行星运动的那个力与地面物体重力是同一种类型的力。那时,他正在母亲的农场里干活,一个炎热的中午牛顿坐在一棵苹果树下思考行星运动的问题,一个熟透了的苹果在他的面前落下,使他想到促使苹果落地的重力,是不是也可以促使月亮保持在它的轨道上旋转而掉不下来?

这一个在60年代就已萌发的思想,直到80年代牛顿才重新提起,其间悬置了20年。其原因的关键是牛顿当时不能肯定是否该由地心开始计算月地距离。因为,地球的体积很大,质量也很大,地球对月亮引力是否全部质量都集中在地球的中心点上?虽然月亮离地球的距离比较大,无论怎么计算,误差都不会有多大,但谨慎过人的牛顿在不能肯定的情况下,还是放弃了这一十分卓越的思想。直到1685年初,牛顿运用他自己发明的微积分证明了,地球吸引外部物体时,就像全部的质量集中在球中心一样,其吸引力也是集中在地球中心的。这个问题的解决“宇宙的全部奥秘就展现在他的面前了”。

1685年,在哈里的鼓励下,牛顿花了18个月的时间,在1686年,完成了科学史上最伟大的一部著作《自然哲学的数学原理》,1687年7月以拉丁文出版问世。

英国著名诗人波普写诗赞美牛顿:“大自然和它的规律/隐藏在黑暗之中,/上帝说:让牛顿去吧/于是一切便灿然明朗。”

三、做重于说,永远保持谦逊

牛顿是一个一个做重于说的人。

牛顿是一个遗腹子。3岁时,母亲改嫁,他被留在了外祖父家,他和伽利略的少年一样,特别喜欢摆弄一些机械零件,做一些小玩具,比如制造磨坊模型,用小老鼠拉磨;在小风筝上挂上小灯笼,在夜晚放飞;自己制作日晷,依次查看时刻,等等。12岁在文科中学读书,除了继续制作机械模型以外,还在一位药剂师家里寄宿,学会了做化学实验。

1689年,牛顿代表剑桥大学当选为国会议员,他在会上从来不发言,有一次开会,其间他从座位上站了起来,议会大厅顿时静了下来,人们等待着这位伟人发言,可他只说了一句话:应该把窗户关起来,就又坐下了。

1696年,瑞士数学家伯努利出了两个问题,向欧洲的数学家挑战,当时已经辞去教授职位被当局聘任为造币局督办的牛顿,知道后,当天晚上就解决了,第二天匿名寄出了答案。伯努利收到答案,一眼就看出,这是牛顿的手笔,大声叫道:“我一眼就认出了狮子的利爪。”

牛顿75岁的时候,同样发明了微积分的德国科学家莱布尼兹,还出题刁难他,一生善于动手和动脑计算的牛顿,他只用了一个下午就将题做出来了。

牛顿有两句值得我们深思的名言:

1676年牛顿在给胡克的一封关于光学理论的信中说道:“如果我比别人看得远一些,那是因为我站在巨人的肩膀上。”

牛顿在去世前不久,跟朋友回顾他的一生时说:“我不知道世人怎样看我,但我自认为我不过是一个在海边玩耍的孩童,不时为找到比常见的更光滑的石子或更美丽的贝壳而欣喜,而展现在我眼前的是全然未被发现的浩瀚的真理海洋。”

老子在《道德经》的第二十二章中说:“不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长。夫唯不争,故天下莫能与之争。”意思句是说:不自我表现,才能更让人清楚你的能耐;不自以为是,事情才能看得更清楚明白;不自我夸耀,才会不断地取得更大的成就;不骄傲自满,才能不断长进。就是因为不与他人相争,所以天下才没有人能够与你相争。牛顿,就是这样的一位“不争而天下莫能与之争”的人。

|

网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)