|

作图、几何与巧辩

-----一个让几何学家大吃一惊的苏格拉底论证

苏格拉底(Socrates)出生于公元前468年,古希腊哲学家柏拉图的老师,也是柏拉图哲学路线的创始者。

苏格拉底曾继承父亲的雕刻匠职业,后放弃这门职业致力于哲学和社会政治活动。貌不出众,但言谈话语富有魅力,能吸引听众,他的学说和活动后来都有他的学生柏拉图记了下来。他把哲学定义为"爱智慧",重要观点有:自己知道自己无知、美德就是知识等。

苏格拉底本人终生呆在雅典,经常奔走于大街小巷,与政治家、各种艺人以及青年人进行谈话,他利用自己的诡辩和讽刺,对那些自命不凡的智者予以巧妙的讽刺和挖苦,揭露他们的愚蠢和无知,最终激怒了城邦所有的人。公元前399年,因“败坏青年”等罪状被雅典的民主体制判处死刑。

苏格拉底有两套最富有传奇色彩的对话方法,叫做“助产术”和“苏格拉底讽刺”。

所谓“助产术”,那是对待好学的年轻人的方法,苏格拉底会从具体的事例出发,逐步引导对方弄懂本来不知道的一般概念。苏格拉底的母亲就是一位助产婆,他从母亲的助产术中受到启发,发明了“助产术”的讨论问题的方法。

有一次学生向苏格拉底请教如何才能坚持真理,苏格拉底让大家坐下来,他拿著一个苹果,慢慢地从每个同学的座位旁边走过,一边走一边说:“请同学们集中精力,注意嗅空气中的气味。”

然后,他回到讲台上,把苹果举起来左右晃了晃,问:“有哪位同学闻到苹果的味了吗?有一位学生举手站起来回答说:“我闻到了,是香味儿!”

苏格拉底又问:“还有哪位同学闻到了?”

学生们你望望我,我看看你,都不做声。

苏格拉底再次举著苹果,慢慢地从每一个学生的座位旁边走过,边走边叮嘱:“请同学们务必集中精力,仔细嗅一嗅空气中的气味。”

回到讲台上后,他又问:“大家闻到苹果的气味了吗?”

这次,绝大多数学生都举起了手。稍停,苏格拉底第三次走到学生中间,让每位学生都嗅一嗅苹果。

回到讲台后,他再次提问:“同学们,大家闻到苹果的味儿了吗?”

他的话音刚落,除一位学生外,其他学生全部举起了手。那位没举手的学生左右看了看,也慌忙地举起了手。他的神态,引起了一阵笑声。

苏格拉底也笑了:“大家闻到了什么味儿?”

学生们异口同声地回答:“苹果香味儿!”

苏格拉底脸上的笑容不见了,他举起苹果缓缓地说:“非常遗憾,这是一枚假苹果,什么味儿也没有。”

一天,苏格拉底带领几个弟子来到一块长满麦穗的田地边,对弟子们说:“你们去麦地里摘一个最大的麦穗,只许进,不许退。”

弟子们走进麦地,看看这一株,摇了摇头;看看那一株,又摇了摇头。虽然弟子们也试着摘了几穗,但并不满意,便随手扔掉了。他们总认为最大的麦穗还在前面呢。他们总以为机会还很多,完全没有必要过早地定夺。

直到苏格拉底大喝一声:“你们已经到头了!”弟子们才如梦初醒。

苏格拉底说:“究竟地里有没有一穗 是最大的呢?”

弟子们说:“肯定有。”

苏格拉底点了点头:“是的,但你们未必能碰到它。--------即使碰到了,也未必能作出准确的判断。”

“那么究竟怎样才能找到最大的一穗?”

“最大的一穗就是你们刚刚摘下的。”

弟子们听了老师的话,若有所悟:人的一生不也是在麦地里行走吗?有的人见到了颗粒满的麦穗,就不失时机地摘下它; 有的人则东张西望,一再地错失良机。当然,追求应该是最大的,但把眼前的稻穗拿在手中,这才是实实在在的呀。

苏格拉底说:“当你要告诉别人一件事时,至少应该用三个筛子过滤一遍! 第一个筛子叫做真实,你要告诉我的事是真实的吗?”

“我是从街上听来的,大家都这么说,我也不知道是不是真的。”

“那就应该用你的第二个筛子去检查,如果不是真的,至少也应该是善意的,你要告诉我的事是善意的吗?”

“不,正好相反。”他的学生羞愧地低下头来。

苏格拉底不厌烦地继续说:“那么我们再用第三个筛子检查看看, 你这么急着要告诉我的事,是重要的吗?”

“并不是很重要……”

苏格拉底打断了他的话:“既然这个消息并不重要,又不是出自善意,更不知道它是真是假,你又何必说呢?说了也只会造成我们两个人的困扰罢了。”

苏格拉底曾说:“不要听信搬弄是非的人或诽谤者的话。因为他不会是出自善意告诉你的,他既会揭发别人的隐私,当然会同样地对待你。”

一群学生在到处寻找快乐,却遇到许多烦恼、忧愁和痛苦。他们向苏格拉底请教:“老师,快乐到底在哪里?”

苏格拉底说:“你们还是先帮我造一条船吧!”

这群学生暂时把寻找快乐的事儿放在一边,找来造船的工具,用了七七四十九天,锯倒了一棵又高又大的树,挖空树心,造出一条独木船。

独木船下水了,他们把苏格拉底请上船,一边合力划桨,一边齐声唱起歌来。

苏格拉底问:“孩子们,你们快乐吗?”

他们齐声回答:“快乐极了!”

苏格拉底说:“快乐就是这样,它往往在你为着一个明确的目的忙得无暇顾及其它的时候突然来访。”

有一天,一个学生在课堂上问苏格拉底,怎样才能成为像苏格拉底那样学识渊博的学者。

苏格拉底没有直接作答,只是说:“今天我们只做一件最简单也是最容易的事,每个人把胳膊尽量往前甩,然后再尽量往后甩。”

苏格拉底示范了一遍,说:“从今天开始,大家每天做三百下,能做到吗?”

学生们都笑了:这么简单的事,有什么做不到的?

过了一个月,苏格拉底问学生:“哪些同学坚持了?”

教室里有百分之九十的学生举起了手。

一年过后,苏格拉底再次问学生:“请告诉我,最简单的甩手动作,有哪几位同学坚持做到了今天?”

这时整个教室里只有一个学生举起了手,这个学生就是后来成为著名哲学家的柏拉图。

苏格拉底希望他的学生具有知识和美德,但是他认为知识和美德是不能传授的,他的“助产术”也说明,他善于从正面地引导他人,仅仅是揭示他人想法中的自相矛盾的地方,他希望可能的思想转变来自他人作为自主的个人的大脑中,而不是来被动地接受外在的“灌输”或者“洗脑”。如果他人在和他的辩论中和他产生了同样的的观点,那么,他也不认为这是“接受”了他的观点,而是他们两人共同分享了同样的观点。

所谓“苏格拉底讽刺”,对待那些自己感觉很有知识而实际上却是半瓶醋的智者使用的讨论问题的方法。苏格拉底佯装自己无知,从对方已经认定的概念出发,沿着对方思路提出一系列的问题,结果是对方先于自相矛盾的境地。

有一个年青人,向苏格拉底请教演讲术。他为了表示自己有好口才,滔滔不绝地讲了许多话。

末了,苏格拉底要他缴纳双倍的学费。

那年轻人惊诧地问道:“为什么要我加倍呢?”

苏格拉底说:“因为我得教你两样功课,一是怎样闭嘴,另外才是怎样演讲。”

有一天,苏格拉底的弟子在一起聊天,一位出身富有的学生,当着所有的同学的面,炫耀他家在雅典附近有一片广大的土地。

正当他吹嘘的时候,一直不动声色的苏格拉地拿出一张地图,说:“麻烦你只给我看,亚细亚在哪里?”

“这一大片全是。”学生指着地图洋洋得意地说。

“很好!那么,希腊在哪里?”苏格拉底又问。

学生好不容易地找出一小块儿来,但和亚细亚相比,实在是太渺小了。

“雅典在哪里?”苏格拉底又问。

“雅典,这个更小了,好像是在这里。”学生指着一个小点说着。

最后,苏格拉地看着他说:“现在请你指给我看,你那块广大的天地在哪里呢?”

学生急得满头大汗也找不到了,他的田地在地图上连个影子也没有,他很尴尬地说:“对不起,我找不到。”

苏格拉底说:“与天地相比,个人永远是微不足道的;与岁月相比,人生永远是短暂的,与世界万物相比,人的作为永远是渺小的。人,永远没有资格骄傲,永远不应该自满,我们要以一颗谦卑的心,来认识天地间的万物,要以有限的生命,来做好自己能够做到的事情。记住:人生天地间,我们永远没有资格骄傲。”

苏格拉底的这些对话方法的运用,大都写在柏拉图的对话当中。

苏格拉底坚决反对演讲术,认为这是在蛊惑人心,是一种“马屁术”,一种进行支配的技术。因为,一个充满了感情的演说者,常常使听众和他一起感动,哪怕他所说的什么内容也没有。因此他一而再再而三否认他是一位教师,他以驳倒每一位自称是教师的人为乐。他们越有名,他见到他们的狼狈就越高兴。”

苏格拉底时代,哲学与几何学都已经很发达,对几何的作图尤其重视。比如当时的智者就提出了三个难题:

1、画圆为方,或说,求圆面积;

2、二倍立方,或说,求一立方体之边,使其体积等于已知边长的立方体的二倍;

3、三等分任意角。

这三个题目看起来并不难,所谓难,就是希腊的数学家要求只能运用直尺和圆规两个工具来解决。希腊数学家要求逻辑简单明了,他们认为,一个图形必须构造出来,否则就不能成为几何研究的对象,而直线和圆周是最基本的几何构图,可以把所有的几何图形都化成这两种基本几何图形的组合,是希腊几何学家的理想。所以,尽量少用机械工具,只用尺规作图,逐步成了希腊数学家自觉遵守的规则。

有一个关于苏格拉底与几何学家的故事,可以作证作图与几何学的关系。

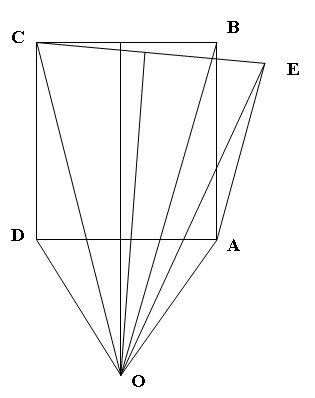

有一天,苏格拉底与一位几何学家讨论“全体大于部分”这个几何学的公理,他设计了题目:

他先画了一个正方形ABCD,

然后在外侧引一条等长AB并与之成为锐角的线段AE,

连CE并作CB、CE的中垂线,

两条中垂线交与O点,

连OA、OE、OB、OC、OD,

不难得知OD=OA,OC=OE,CD=AE,

因此ΔOCD=ΔOEA,

可以得出∠ODC=∠OAE,

∠ODC—∠ODA=∠OAE—∠OAD,

因为,∠ODA=∠OAD,

所以,这样一来就意味着∠ADC=∠DAE,

也就是说∠BAD=∠DAE。

证明到这一步,几何学家大吃一惊,不知如何是好,竟不得不承认“有的时候全体并不是大于部分而是等于部分”。他说:“啊,苏格拉底,看来数学上的真理也常常并不是那么一回事,有时候经是虚构的,这一点已经被你证明了!”

其实,苏格拉底并没有证明“部分等于全体”,在这里他不过是同几何学家开了一个玩笑。大家可以自己思考一下,苏格拉底证明的问题出在哪里?

在辩论术盛行的雅典民主时代,智者学派在巧妙娴熟地运用概念的过程中,也促进了逻辑思维的发展。苏格拉底他并没有以“先知先觉者”自居,局高临下地向那些愚昧的“后知后觉者”或“不知不觉者”灌输他的信仰。他对自己的评价是:“我只知道我一无所知。”

有个故事说:

有一天,苏格拉底相知极深的朋友凯勒丰特意跑到特尔斐神庙,向神请教一个问题:世上到底还有谁比苏格拉底更聪明?神谕曰:没有谁比苏格拉底更聪明的了。

凯勒丰很高兴地向苏格拉底展示了神谕的内容,可是他从苏格拉底脸上看到的却是迷茫和不安。苏格拉底并不认为他是最聪明最有智慧的人。

于是,苏格拉底要寻找一位智慧声誉过于他的人,以反证神谕的不成立。

他首先找到一位政治家。政治家以知识渊博自居,和苏格拉底侃侃而谈。苏格拉底从中看清了政治家自以为是其实无知的真相,他想,这个人虽然不知道善与美,却自以为是无所不知,我却认识到自己的无知,看来我似乎比他聪明一点。

苏格拉底一一寻访以智慧而著称的人,结果发现,名位最高的人,几乎是最缺乏智慧的,名位较低的人相反有更多的学识。苏格拉底还不满足,依然继续着他的证明。

他找到了一位诗人,发现诗人做诗是出于天赋,而诗人自以为能写几句歪诗便目空一切。

接下来,苏格拉底又向一位工匠请教,想不到工匠竟在重蹈诗人的覆辙,因一技在手便以为无所不能,这种狂妄反而消了他所固有的智慧之光。

最后,苏格拉底来到了特尔斐神庙,“认识你自己”,这句镂刻在神庙上的名言,赋予了苏格拉底一种深沉的智慧,使苏格拉底悟出了神谕:神并非说苏格拉底最有智慧,而是以此警醒世人——你们之中,惟有像苏格拉底这样的人最有智慧,因为他自知其无知。

苏格拉底的证明则向我们开启了一扇智慧之门:许多时候,认识自己,或者认识真理,都是从认识自己的无知开始的。上天赐人以两耳两目,但只有一口,欲使其多见多闻而少言语。

正如《老子》第七十一章说:“知,不知,尚矣;不知,知,病也。圣人不病,以其病病。夫唯病病,是以不病。”

|

网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)